クリスマスプレゼントはリクエスト形式のおうちも多いかと思いますが、我が家はずっと「サンタさんからのおすすめ」が届くことになっています。

子供はあっという間に大きくなるので、おもちゃはすぐ飽きてしまったり、実際遊んでみたらそれほど興味を持たなかったなどハズレもあります。おもちゃ以外で長く楽しめる、という観点ならゲームも選択肢に入りますが、その後の使い方管理が難しいので、小学校低学年までは図鑑のプレゼントがおすすめ!

いわゆる「学習図鑑」だけでなく、子供用にまとめられた興味深いテーマを掘り下げる本もあるので、クリスマスプレゼントの選択肢にいかがでしょうか?

今年発売された各社の新刊に加えて、図鑑愛読者の我が家の小学校低学年と幼稚園の女の子の好きなシリーズをランキングにしてみましたので参考にしてもらえると嬉しいです。

おすすめ図鑑

2022年の新刊

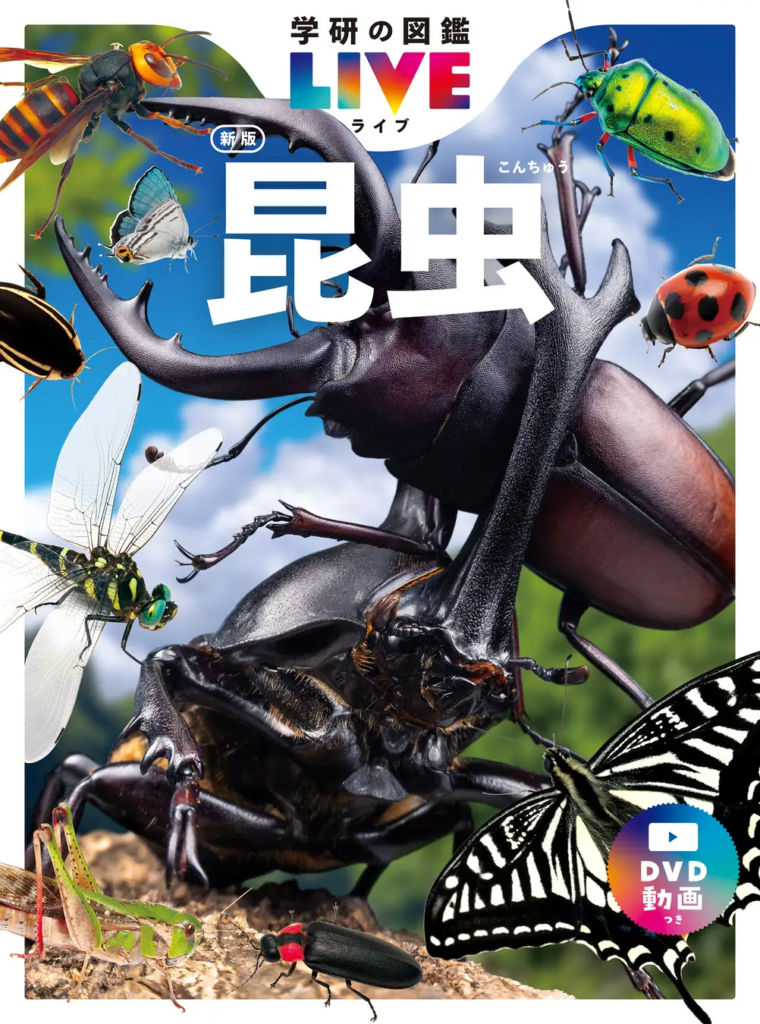

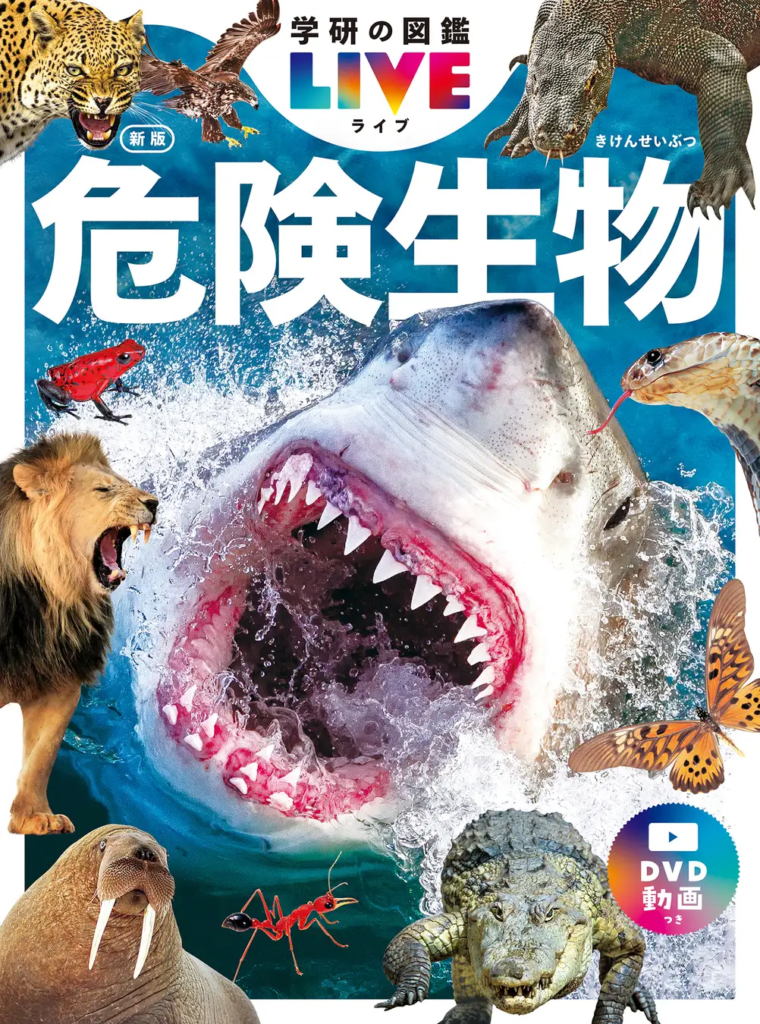

学研の図鑑 LIVE

2022年は学研の図鑑が怒涛の新版ラッシュ!

人気のテーマ『昆虫』、『恐竜』、『危険生物』が新たに刊行されました。

2014年から「LIVE」シリーズとして、刊行されてきたものが動画やARなど、DVDに加えてスマホやタブレットでも楽しめるように大幅にパワーアップしたそうです。

特に『昆虫』は図鑑史上初、全ての虫たちを生きた状態で撮影したものが掲載されていて、姿勢や色など、まさに「LIVE感」のある図鑑に生まれ変わったといいます。

また、他社の収録種数が1100-1500種なのに対し、2800種が掲載されているということで、渾身の作と言えるのではないでしょうか。

続いて、恐竜は図鑑の中でも人気の高いコンテンツですが、こちらも昆虫同様学研の「LIVE」が収録種数では#1を誇ります。恐竜は発掘調査や解析技術の発達でかなり定説が覆ったり、新しい発見の多い分野なので、新刊で最新の研究結果が掲載されているのもおすすめポイント。

私たちが子供の頃に図鑑に載っていたティラノサウルスが、今は毛が生えてもふもふだったということが分かっているので、表紙イラストも刷新されていますね。

子供たちが意外と食いつくのがこの危険生物!ちょっと残酷な捕食の仕方など、インパクトがあり、怖いもの見たさで見入ってしまうようです。

こちらのシリーズも他社を上回る収録種数を誇り、それぞれの生物の持つ「武器」の実物大イラストなど、分かりやすいコラムが面白そうです。

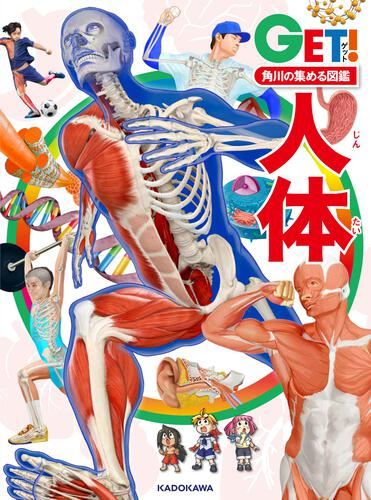

角川の集める図鑑 GET!

2021年から発刊された新しい図鑑シリーズ「GET!」。これまであった図鑑はすべて生物学的分類別に章立てされているけれど、本来子供の興味はそんな学問上の規則に関係ないことにあるのではないかという問いから生まれた「生息地域別の図鑑」という新しいコンセプトの図鑑です。

与えられる知識から、これからの時代に必要な関連付けて考えたり、自ら意識的に学ぶという姿勢が身につくということで、現在はまだ7巻のみですがこれからシリーズの充実が楽しみなところではあります。

2022年は『人体』、『魚』、『星と星座』の3冊が刊行されました。

新しいため、時事的にタイムリーなテーマも取り込めて、特に人体では感染症の歴史など、コロナ禍を子供と考えるうえでもなかなか良いテーマが選定されています。

後発の図鑑だからこそ、紙だけでなく電子版も用意されていたり、既存のやり方に固執しない取り組みをしている感じがします。あえてDVDは付属させず、WEBでカードを集めたりというゲーム性を取り入れてみたりと、子供が関心を持ちそうな仕掛けを入れているのも魅力と言えます。

小学館の図鑑 NEO

小学館の「NEO」は発行部数#1!学者向けの専門書だった図鑑を子供向けに「学習図鑑」として出版したさきがけで、60年の歴史を誇り、シリーズとしての充実度は最も高いといえます。マクドナルドのハッピーセットのおまけにもなっているので、持っている、という方も多いのではないでしょうか。

「NEO」の特徴はなんといってもドラえもんのDVD!ドラえもんのDVDって子供たちの食いつきが全然違うんですよね。クイズ形式で知識を紹介してくれるので、子供たちも繰り返し見て、クイズで覚え、また興味を持って図鑑を開くという感じなので、DVDの有無はかなり大きいです。

今年の「NEO」の新刊は『岩石・鉱物・化石』です。内容が充実した以外に前の版との一番大きな違いはDVDが付いたこと!

テーマとしては少しマニアックなため、他社では扱っていないのですが、宝石好きの女の子も楽しめます。うちは子供たちが石拾いが好きなので、拾ってきた石と図鑑と見比べて鑑定しているので、遊び道具として使っています。

講談社の動く図鑑 move

2022年で創刊10周年を迎えるmoveですが、残念ながら今年はテーマの新版という意味では発刊がありませんでした。

まだ全体的にコンテンツが新しいので、2023年以降徐々に刷新されていくことを期待したいですね。

我が家の図鑑のそろえ方

買わなくても増え続けるおもちゃ以外でプレゼントを用意したいと、子供が2歳を超えたころから本を読むのが好きだったこともあり、図鑑のプレゼントを始めました。

上記は一般的な学習図鑑のみの情報ですが、今や図鑑というジャンルで言うと、幼児向けのイラスト図鑑から、現実以外のキャラ図鑑も含めると、とてつもない量の種類と冊数が発売されています。

我が家の学習図鑑の入り口はやはり王道のNEOから。ドラえもんのDVDが楽しくて何度も見返しているので、興味を持つとっかかりとしてはとてもよいものだったと思います。

ただ、NEOシリーズで気になるのは種類が多すぎるためか、毎年数冊刷新されてはいるものの10年以上更新されない図鑑も多いこと。この点他社の方が人気テーマに絞っている分、更新スピードが速く、コンテンツもWEBやアプリ連動など充実しているのも魅力で、近頃はNEO以外の図鑑も購入するようになりました。

特に恐竜や宇宙の分野などは発見も多いため、最新情報が入っているものを選ぶのが良いかなという点で私自身の図鑑の選び方も変化してきました。

子供の興味関心のテーマを選ぶことは大前提ですが、最近は10年以上前に刊行されたものよりも、その時の新たな情報が反映されているかどうかで図鑑選びをするようになっています。

以前図鑑を監修している先生に直接話を聞いたことがあるのですが、学習図鑑は1冊2000円強とはいえ、専門家集団が1年以上の時間をかけて編纂していくそうです。間違いがあってはいけないのはもちろん、いかに興味を持ってもらうかということに心血を注いで作っているので「本の王様」と呼ばれるほど価値あるものだそうですよ!

我が家(女の子)の愛読図鑑ランキング

5位 『最強王図鑑』シリーズ

「え?本当にこれがいいの?!」と散々本屋さんで押し問答の結果購入したこちらのシリーズ。思いのほか娘がはまっています。

色々な時代の強そうな動物や、世界各地のモンスターなど架空のキャラも入り交じり、必殺技を使って対決するトーナメント方式の対戦本です。

対戦本といっても実際に戦うわけではなく、生息している時代や場所が違ったりするので、全て空想のお話し。例えば編集部特別ルールで昆虫はすべて3メートルになって、ゲンゴロウvsシャチという対戦が繰り広げられるという感じです(^^;)

こんな概要を聞いても、母は全くときめかないのですが、娘は色々なシリーズを集めるほど夢中になっています。

現実の対戦ではないものの、その生物やキャラクターの特徴的な武器を技として繰り出して勝負するので、案外子供の記憶に残っている感じがします。3コマで勝負がつくスピード感や誰が一番強いのかという意外性も子供にはぴったりかもしれません。

シリーズ化され、グッズやが出たりもしているので、私の娘だけでなく人気は高そうです。おもちゃ以外のクリスマスプレゼントとしてこちらと合わせて、グッズもセットで購入すると、子供にとってさらに嬉しいプレゼントになりそうですね!

4位 『こども元素ずかん』

こちらは図鑑というよりも写真集という感じかもしれません。

元素について学ぶというと何か難しいことのように感じてしまいますが、こちらは見て楽しむという感じ。こども向けですが、案外解説は由来や性質、その元素を含む化合物等読み物として書いてあるので難しめです。

よっぽど元素そのものに興味がある子以外は、覚えるというよりも見て楽しむだけになるかもしれませんが、それでも入り口としては十分充実していると思います。

3位 NEO 『恐竜』

我が家は姉妹揃って恐竜好きということもあり、図鑑の中では一番沢山付箋が貼ってあります。何よりもDVDがおすすめ。

コンテンツではなくドラえもんで客寄せするとはどうかと思いつつも、繰り返し見ていてドラえもんのクイズは暗記するほど。moveのようにNHKスペシャルの映像などを使って、映像のクオリティが高いものの方が大人は選んでしまいがちなのですが、子供にとってはドラえもんが圧勝のようです。

ベタですが幼児期の図鑑入門としては最適だと思います。

2位 NEO 『星と星座』

夜空の星に興味を持っている子供であれば、宇宙の図鑑は若干専門的なので、幼稚園や小学校低学年の入り口としてはこちらの『星と星座』が適していると思います。

星の勉強だけでなく、その星座のもとになった神話も充実しているのもこの図鑑の魅力!ギリシャ神話の神様の名前などは英語の比喩表現にもよく使われるので、子供の頃から親しんでおくのが良いと思います。

こちらはDVDがかなり充実していて、ドラえもんのクイズのほかに、星座の歌が収録されていて、歌うだけで88星座が覚えられるという優れもの!星座早見盤がついているのもお得感があります。

1位 NEO『科学の実験』

2020年のコロナ自粛期間中、真っ先に品切れになったことで一躍有名になったのがこちらの図鑑。実際やれば自由研究のネタとしても使える上に、DVDがついているので我が家の娘たちは実験していなくてもやった気になっています。

学校の先生たちが、気軽に家庭でも手に入る道具を使ってできるというコンセプトで考案された実験の数々なので、小さい子供でも取り組みやすいものが多いです。

色水づくりなど懐かしい実験もあれば、ばねやてこなど子供がつまづきがちな理科のテーマを体感できる実験もいろいろあるので、学習補助としてもいいなと思いました。

雨で週末の予定が急につぶれた時など、おもちゃ以外で親も楽しめて、家にある材料で勉強にもなるという意味でもおすすめの1冊です。

母の一押し『発明と発見』

子供ランキングはドラえもんにつられてNEO一色になってしまったので、あと1冊を母の番外編としてご紹介したいと思います(^^;)

学研のLIVEシリーズの前身となるニューワイドという古いシリーズの図鑑ですが、地味に面白いのがこちら。例えば「鉄の船はどうしてしずまないの?」というような問いから、船が浮く仕組みに始まり、浮力の原理の発見、船の発明の歴史など、大人の読み物としても面白い図鑑です。

掲載されている発明家の数も多く、関連のエピソードも充実しています。内容としては少し難しいですが、子供にも理解できるよう図や写真も豊富に掲載してあり、情報量がとても多い一冊。

2007年初版が発行され、2022年現在15年以上たっているので、学研のLIVEシリーズの気合の入り方からすると、新しい版が発行されることがあるかもしれませんね。

まとめ

増え続けるおもちゃ以外のクリスマスプレゼントとして、知識の入り口となる図鑑は、親として与えられる最高のプレゼントではないでしょうか。

その時盛り上がらなくても、何年もたってから手に取るということもあるので、まずはお子さんがどんなことに興味があるか、どんな話に食いつきがいいのかなど、観察して図鑑のテーマを選んでみてくださいね。

クリスマスシーズンが近くなると、欲しかった本が入荷待ちになったり、届くタイミングが遅れたりするので、なるべく早め、11月中には購入しておくのが私のいつもの戦略です。

沢山図鑑を持っていますが、ハズレはないので、時間があれば本屋さんで同じテーマで見比べてみて子供に合った編集の図鑑を選べるといいですね。

【まとめ】

- 2022年は各社からWEB連動など新しいタイプの図鑑が刊行されている

- 学習図鑑以外にテーマを掘り下げるタイプの図鑑も増えている

- 子供の関心や興味に合わせてテーマを選び、編集スタイルや発刊タイミングを確認して選ぶのがおすすめ